Linker Antisemitismus in Würzburg nach dem 7. Oktober

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 markiert eine Zäsur für Israel und jüdisches Leben weltweit. In Teilen der Linken jedoch löste das antisemitische Massaker nicht Betroffenheit aus, sondern eine Welle des Antisemitismus, der zunehmend auch die Strukturen der Partei Die Linke ergreift. Insbesondere der Würzburger Kreisverband nimmt dabei auf Lokal-, Landes- und Bundesebene eine treibende Rolle bei der Durchsetzung antisemitischer Positionen ein.

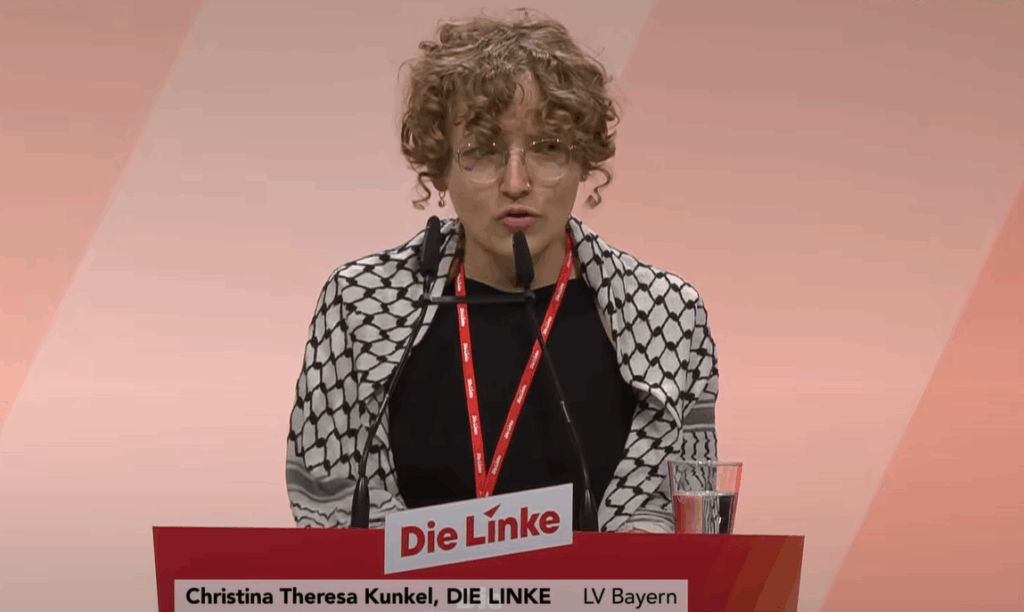

Mit Christina Kunkel und Anastia Schmerbach prägen zwei Akteurinnen das Bild eines Kreisverbands, der parteiintern, in der Öffentlichkeit und in der Würzburger linken Szene die Verbreitung radikal israelfeindlicher Positionen bis hin zur offenen Relativierung islamischer Terrorgruppen gezielt vorantreibt.

Kunkel und Gerber: Antisemitische Parteiarbeit

Kunkel ist gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Yuls Gerber Initiatorin zweier antisemitischer Anträge für den anstehenden Landesparteitag im September 2025. Beide Anträge zielen darauf ab, mittels geschichtsrevisionistischer Falschdarstellungen und Dekontextualisierung die jüdische Geschichte der Neuzeit zu verdrehen, um letztlich die Grundlagen des Existenzrechts Israels anzugreifen. Sie sprechen Israel ab, ein demokratischer Staat zu sein; gleichzeitig rechtfertigen sie Antisemitismus und antisemitische Gewalt als politische Notwehr, an welcher der jüdische Staat und Jüdinnen und Juden weltweit selbst Schuld tragen.

Kunkel war bis vor Kurzem Kreisvorsitzende der Würzburger Linkspartei, kandidierte 2023 für den Landtag. Bereits auf dem Bundesparteitag im Mai 2025 wetterte Kunkel, damals noch Kreisvorsitzende, die eigene Partei bekomme es »nicht geschissen«, einen seit »über 76 Jahren andauernden Genozid an den Palästinenser*innen« klar zu benennen. Sie bezeichnete eine distanzierende Erklärung des Parteivorstands gegen israelfeindlichen Antisemitismus als »Schande« und erklärte, Solidarität mit Israel bedeute Solidarität mit einem »kapitalistischen, genozidalen Apartheidstaat«, was »nicht links« sei. Unter Applaus relativierte Kunkel damit den antisemitischen Terror und attackierte das Existenzrecht des jüdischen Staates. Wenige Tage darauf verwarf die Bundespartei die weithin anerkannte Antisemitismusdefinition der »International Holocaust Remembrance Alliance«, eine Entscheidung, die von jüdischen Verbänden einhellig als antisemitischer Wendepunkt in der Partei wahrgenommen wurde.

Schmerbach: Aktivismus und Szeneeinfluss

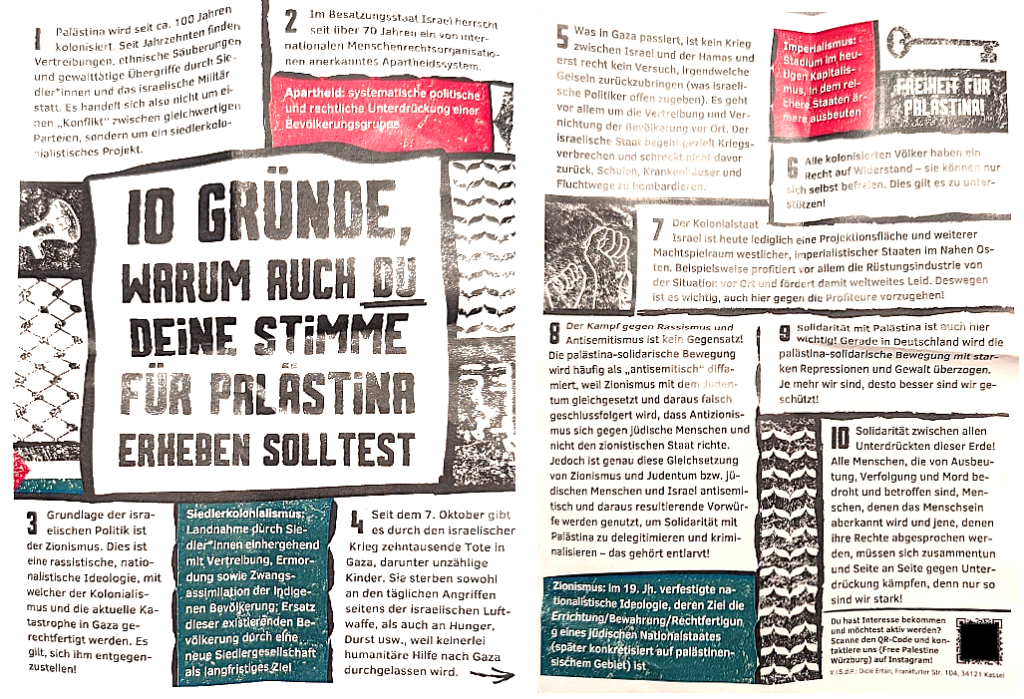

Während Kunkel vor allem innerhalb der Parteistrukturen auftritt, fällt Schmerbach durch lokalen Aktivismus mit ähnlich verstörender Tonlage auf. Sie sitzt neuerdings im Würzburger Kreisvorstand der Partei und kandidiert 2026 für den Würzburger Stadtrat. Schmerbach ist vernetzt und aktiv in antisemitischen und radikal israelfeindlichen Gruppen wie den »Students for Palestine« und »Queers for Palestine«. Bei einer von ihr angeführten antisemitischen Kundgebung im Juli 2025 stimmte sie per Megafon antisemitische Parolen wie »Zionismus ist Faschismus!« und »Zionismus ist Rassismus!« an, die den jüdischen Staat und jüdische Selbstbestimmung verunglimpfen.

Die Massenproteste in Gaza gegen die Hamas spielte Schmerbach gar aktiv zugunsten der Terrororganisation herunter: Die Hamas sei »beliebter als jede andere Partei« und »die Palästinenser unterstützen den militärischen Widerstand«. Auf einer Kundgebung zum internationalen Frauenkampftag im März 2025 drohte sie einer queeren, antisemitismuskritischen Person Gewalt an. Auch hinter einer antisemitischen Störaktion gegen den CSD 2025 war sie treibende Kraft, bezeichnete den DIG-Vorsitzenden und CSD-Schirmherr Konstantin Mack in einer späteren öffentlichen Rede verächtlich als den »Zionisten, der sich auf die Bühne stellen durfte«.

Bereits 2024 stellte der Würzburger Kreisverband der Gruppe »Students for Palestine Würzburg« den parteioffiziellen Pavillon zur Verfügung, um dort u.a. zu einem Vortrag einer Referentin mit Verbindungen zur antisemitischen Terrororganisation Hisbollah einzuladen.

Beide Aktivistinnen, Kunkel und Schmerbach, stehen exemplarisch für ein Milieu, in dem die radikale Ablehnung des jüdischen Staates als vermeintlicher Antirassismus daherkommt, tatsächlich aber klassische antisemitische Denkmuster transportiert und bis zur Relativierung oder Glorifizierung von antisemitischen Terrorgruppen reicht. Nicht zuletzt das maßgebliche Mitwirken von Mitgliedern des Würzburger Parteivorstands in radikal antisemitischen Gruppen, die den 7. Oktober als »heldenhaften Widerstand« verherrlichen und zur Vernichtung des jüdischen Staates aufrufen, zeigt, dass die Partei kein bloses Antisemitismusproblem hat, sondern vielmehr eine zentrale Drehscheibe des Antisemitismus in Würzburg und Bayern ist.

Sie stehen damit in einer langen Tradition von Ausdrucksformen des Antisemitismus, mit denen sich der folgende Beitrag auseinandersetzt.

Antisemitische Kontinuitäten: 1349, 1819, 1933, 2023

1349: Brunnenvergifter

Im letzten antijüdischen Pogrom des Mittelalters in Würzburg am 21. April 1349 wurde das am heutigen Marktplatz befindliche jüdische Ghetto niedergebrannt und seine Bewohner*innen vertrieben und ermordet. Auslöser der Gewalttaten waren neben Vorwürfen, durch Brunnenvergiftung die Pest herbeigeführt zu haben, auch die schlechte Weinernte, für die man die jüdische Bevölkerung verantwortlich machte. Auf den Grundmauern der niedergebrannten Synagoge errichteten die Würzburger Bürger anschließend die Marienkapelle als Symbol der christlichen Dominanz über das Judentum.

1819: Orientalische Fremdlinge

Im August 1819 nahm in Würzburg das erste überregionale antijüdische Pogrom der Neuzeit seinen Anfang. An vier Tagen wütete der sogenannte Hep-Hep-Mob in den Gassen Würzburgs, bewarf jüdische Häuser mit Steinen, demolierte Geschäfte und zwang viele jüdische Familien zu panischer Flucht aus der Stadt. Getrieben wurde das Pogrom vor allem durch Neid und Missgunst gegenüber der mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft einsetzenden jüdischen Emanzipation: Juden, die erst kurz zuvor per Edikt gleichgestellt worden waren und Besitz erwerben durften, wurden als wirtschaftliche Konkurrenz betrachtet.

In Flugblättern hetzte man gegen die »orientalischen Fremdlinge«, die sich angeblich auf Kosten der alteingesessenen Bevölkerung bereicherten. Würzburgs Hep-Hep-Krawalle, die rasch auf Städte in ganz Deutschland übergriffen, waren ein erster Ausdruck des modernen Antisemitismus, der die Juden nicht mehr »nur« religiös ausgrenzte, sondern nationalistisch und verschwörungsideologisch motiviert ihre Vertreibung, Enteignung und letztlich Vernichtung forderte.

1933: Volksfeinde

Im 20. Jahrhundert gipfelte dieser Antisemitismus bekanntlich in der Vernichtung der europäischen Juden, der Shoah. Würzburgs jüdische Gemeinde wurde – wie überall in Deutschland – zerschlagen; die meisten Würzburger Jüdinnen und Juden wurden deportiert und ermordet.

Nach 1945 galt offener Antisemitismus dann zunächst als diskreditiert und tabuisiert. Doch der moderne Antisemitismus verschwand keineswegs. Vielmehr wandelte er sich in neue Ausdrucksformen. In Westdeutschland keimte ein sekundärer Antisemitismus, der sich aus einer Erinnerungsabwehr (»Schlussstrich«-Forderungen, »Auschwitz-Keule«) und Schuldumkehr motiviert und bis heute in der Neuen Rechten weiterwirkt.

Im sozialistischen Ostblock wiederum – und damit auch in der DDR – wurde Judenfeindschaft nicht offensiv thematisiert, sondern politisch umcodiert: Der Staat Israel, 1948 von den Überlebenden und Nachfahren der europäischen Judenvernichtung gegründet, gerät ins Visier: Da man nach Auschwitz nicht mehr »die Juden« als Feindbild attackieren konnte, wurde Israel zum stellvertretenden Objekt der projizierten Feindschaft. Diese Verschiebung vom klassischen Antisemitismus zum Antizionismus ist ein zentrales Moment des Antisemitismus nach 1945, insbesondere des sowjetischen Antisemitismus. Judenfeindschaft äußert sich nun als Israel-Feindschaft, als Dämonisierung und Delegitimierung des jüdischen Staates unter angeblich antiimperialistischen Vorzeichen.

2023: Weiße Kolonialisten

Insbesondere seit dem Massaker des 7. Oktobers 2023 eskaliert diese Form des Antisemitismus erneut, was sich in einer massiven Bedrohung jüdischen Lebens und zahlreichen antisemitischen Übergriffen bis hin zu tödlicher Gewalt auch in westlichen Gesellschaften niederschlägt. Insbesondere Allianzen aus linkem und islamischen Antisemitismus tragen seitdem maßgeblich zu dieser Eskalation bei.

Dass auf dem Würzburger Marktplatz, jenem Ort des 1349 im Pogrom niedergebrannten jüdischen Ghettos, antizionistische Gruppen unwidersprochen aufmarschieren können, welche die Ausmordung und Brandschatzung jüdischer Dörfer in Südisrael am 7. Oktober 2023 als Heldentat bezeichnen und den jüdischen Staat mit antisemitischer Rhetorik angreifen, zeigt die erschreckende Kontinuität dieses Antisemitismus.

Wenn in Würzburg, wo 1819 jüdische Bewohner aufgrund ihrer beginnenden rechtlichen Emanzipation als »orientalische Fremdlinge« beschimpft, angegriffen und vertrieben wurden, nun linke Antizionist*innen die Bewohner des jüdischen Staates als »weiße Kolonialisten« beschimpfen, diese zur »Rückkehr nach Europa«, also zur Vertreibung jüdischer Präsenz aus Palästina aufrufen, dann eint beide nicht nur die radikale Ablehnung jeglicher jüdischer Emanzipation und Souveränität, sondern auch die klassisch antisemitische Vorstellung jüdischer Fremdheit und Wurzellosigkeit.

In aller Deutlichkeit erklären Kunkel, Gerber und die weiteren Autor*innen des Machwerks, wie sie zum Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung stehen: »Wir (…) verpflichten uns, diese menschenverachtende Ideologie zu bekämpfen.«

Jüdische Emanzipation zwischen Assimilation und Zionismus

Um die Entstehungsgeschichte des Zionismus nachzuvollziehen, muss man das Spannungsverhältnis in der jüdischen Emanzipationsgeschichte betrachten. Über Jahrhunderte hinweg stellten sich Juden in Europa die Frage, ob sie auf eine Integration in die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft hoffen sollten oder für immer diskriminierte Fremde bleiben würden. Dieses Dilemma prägte die jüdische Moderne. In Deutschland etwa setzten große Teile des Judentums im 19. Jahrhundert auf Assimilation: Man verstand sich als Deutsche mosaischen Glaubens, brachte Patrioten, Dichter und Wissenschaftler hervor, die das deutsche Nationalgefühl teilten. Heinrich Heine, Berthold Auerbach oder später Walter Rathenau – sie alle sahen Deutschland als ihre Heimat.

Das gebrochene Versprechen der bürgerlichen Revolution

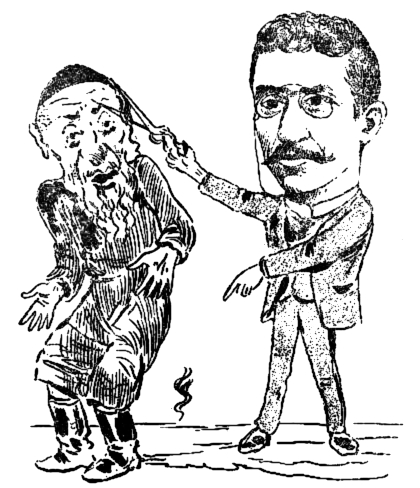

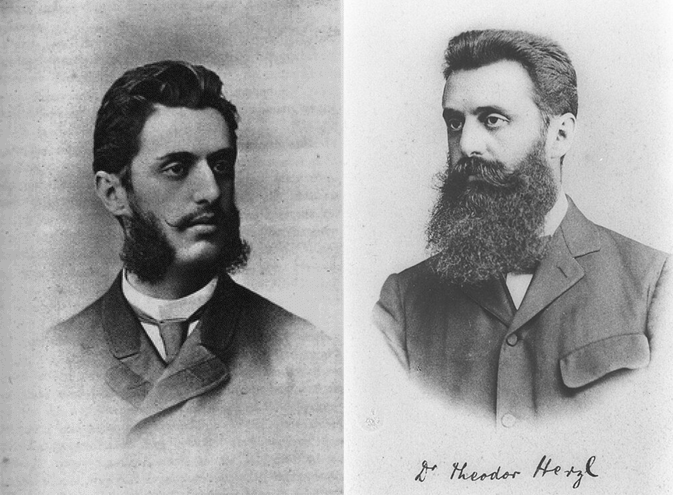

Auch der junge Theodor Herzl (1860-1904), ein Wiener Jude, versuchte zunächst, sich in Erwartung des bürgerlichen Versprechens von Gleichstellung und Emanzipation an die Mehrheitsgesellschaft anzugleichen – bis hin zur völligen Ablehnung jüdischer Identität: Er distanzierte sich von religiöser Praxis, pflegte ein bürgerliches Aussehen, bezeichnete traditionelle Ostjuden in seiner frühen Schrift »Mauschel« in abwertender, von antisemitischen Klischees geprägter Sprache und träumte zeitweise sogar davon, das »Judenproblem« durch eine Massenkonversion zum Christentum zu lösen. Beruflich orientierte er sich an den Idealen des deutschsprachigen Bildungsbürgertums, schrieb Theaterstücke im Stil populärer Wiener Salons und suchte als Feuilletonist der »Neuen Freien Presse« Anschluss an die gesellschaftliche Elite Wiens und Europas. Er setzte auf Bildung, bürgerliche Konventionen und kulturelle Anpassung in der Hoffnung, dass die bürgerlichen Zusagen auf vollständige gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung der Juden eingelöst würden.

Doch immer wieder zerstörten antisemitische Ausbrüche diese Hoffnungen: Auf die Hep-Hep-Krawalle von 1819 folgten im Kaiserreich Diffamierungskampagnen und ab 1880 eine erstarkende antisemitische Bewegung. Parallel dazu kam es ab dem späten 19. Jahrhundert im Russischen Reich zu massiven Pogromen gegen osteuropäische Jüdinnen und Juden.

Einige frühe Zionisten wie Leon Pinsker (1821-1891) griffen – dem Geist der Zeit entsprechend – auch zu medizinisch-psychologischen Erklärungsversuchen, um die für sie trotz aller Assimilierungsversuche unerklärliche Beharrlichkeit der Ablehnung durch die Mehrheitsgesellschaft erklärbar zu machen: 1882, unter dem Eindruck der antisemitischen Pogrome in Odessa 1881, konstatierte er resignierend, beim Judenhass der europäischen Mehrheitsgesellschaft müsse es sich um eine unheilbare, kulturell vererbte Psychose namens »Judeophobie« handeln.

Der eigene Staat als Ausweg

Herzl erkannte erst nach dem Dreyfus-Skandal 1895 in Frankreich ernüchtert, dass das bürgerliche Versprechen der Gleichstellung am weiter tiefsitzenden Judenhass scheiterte. Erst angesichts dieser Erfahrung der fehlgeschlagenen Hoffnung auf Assimilation in die Mehrheitsgesellschaft entstand der zionistische Gedanke: »Wir haben alles versucht, ihr wollt uns nicht, wir gehen« kommentierte 1896 der erst 35-jährige Herzl die Herausgabe seines 1896 erschienenen Buches »Der Judenstaat«. Mit dem Satz »Wir sind ein Volk, ein Volk« appellierte er an die Selbstbehauptung der Juden als Nation, die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen müsse. Herzls Zionismus gründet jedoch nicht in nationalistischem Eifer, sondern ex negativo, aus der gemeinsamen Not und Diskriminierung: »Wir sind ein Volk – der Feind macht uns ohne unseren Willen dazu«.

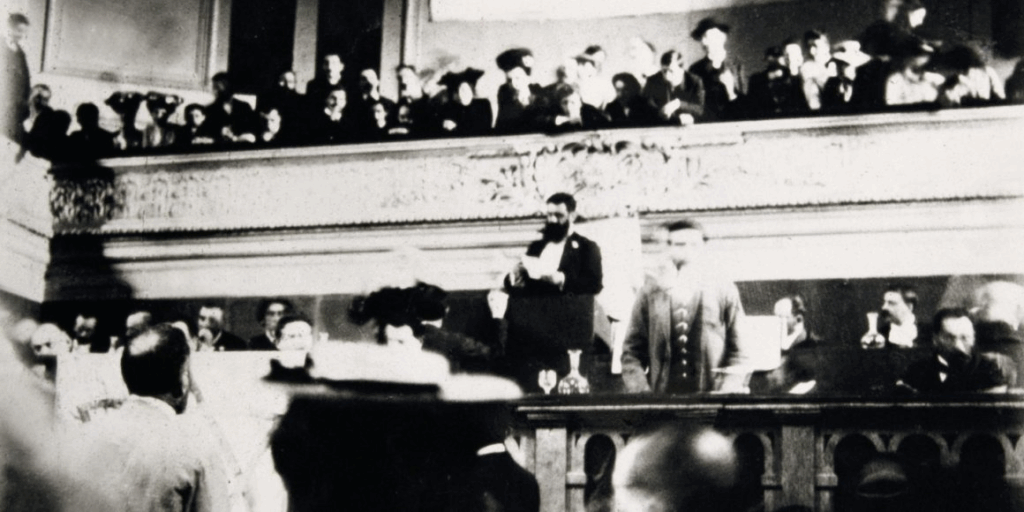

Die ersten zionistischen Kongresse fanden ab 1897 statt. Der Zionismus prägte sich schnell zu einer stark pluralistischen Bewegung aus, darunter der politische Zionismus (Herzl, Weizmann), linker Arbeiterzionismus (Ben-Gurion, Katznelson), Revisionistischer Zionismus (Jabotinsky) und Religiöser Zionismus (Kook), untereinander mit teils stark widerstreitenden Positionen.

Selbst zu diesem Zeitpunkt hoffte Herzl – anders als z.B. der deutlich realistischere osteuropäische Zionist Jabotinsky (1880-1940) – noch auf eine friedliche Lösung der jüdischen Notlage. Er glaubte daran, dass Antisemiten und ihre Regierungen aus rationalen Interessen die zionistische Sache möglicherweise unterstützen würden. Aus dieser hoffnungsvollen Fehleinschätzung des irrationalen und massenmörderischen Potentials des Antisemitismus erklären sich denn auch Auszüge in Herzls Tagebuch mit Gedankenspielen z.B. auf Anknüpfungspunkte an den französischen Antisemiten Édouard Drumont. Drumont, überzeugter Antisemit, sah um 1897 eine jüdische Auswanderung tatsächlich als willkommene Lösung der »Judenfrage«, um Frankreich und Europa vom orientalisch-fremden »jüdischen Parasiten« zu »reinigen«.

Im Gegensatz zu Herzl aus dem westeuropäisch-assimilierten Milieu Wiens verkörperte der aus Osteuropa stammende Wladimir Jabotinsky den realistisch-pessimistischen Flügel des Zionismus. Geprägt von den Erfahrungen wiederkehrender Pogrome und jüdischen Ghettoelends, sah er die jüdische Existenz in Europa akut bedroht und hielt es für illusorisch, auf die Einsicht oder das Wohlwollen der Mehrheitsgesellschaft zu setzen. Er plädierte für die sofortige Errichtung eines starken, jüdischen Staates begleitet von einer Massenevakuierung der Juden aus Osteuropa. Sein Zionismus war stark von der gemeinsamen kulturellen und historischen Erfahrung der Juden geprägt, aber nicht rassenideologisch im Sinne biologistischer Hierarchien; er verband ein eurozentristisches, bürgerlich-demokratisches Fortschrittsverständnis mit der (realistischen) Überzeugung, dass eine jüdische Heimstätte nur durch eine staatlich gesicherte Machtbasis möglich sei.

Insbesondere in Westeuropa und den USA lehnten anfangs viele assimilierte Juden die Idee weiter ab, auch weil sie befürchteten, sie würde den Antisemiten als Beweis jüdischer Illoyalität in die Hände spielen. Im deutlich stärker von Pogromen betroffenen osteuropäischen Judentum stieß der Zionismus hingegen rasch auf hohe Zustimmungswerte. Erst durch die ersten praktischen Erfolge (Landkäufe, Gründung des Jüdischen Nationalfonds) und die auch in Westeuropa weiter ansteigende Diskriminierung und Verfolgung wuchs die Akzeptanz des Zionismus langsam, war aber weiter nicht mehrheitsfähig.

Richtungskämpfe und heraufziehende Katastrophe

Nach Herzls Tod im Jahr 1904 verschob sich das Kräfteverhältnis innerhalb der zionistischen Bewegung zunehmend. Der linke Flügel des Arbeiterzionismus, verkörpert etwa durch David Ben-Gurion, setzte auf den sogenannten praktischen Zionismus: den schrittweisen Aufbau jüdischer Siedlungen, sozialistischer Kollektivprojekte und wirtschaftlicher Strukturen in Palästina, möglichst in Kooperation mit der britischen Mandatsmacht, um so die Grundlagen künftiger Staatlichkeit zu legen.

Jabotinskys revisionistischer Zionismus hingegen verfolgte eine deutlich drängendere Linie. Er forderte eine unverzügliche, massenhafte jüdische Einwanderung und sah im Aufbau einer eigenen, schlagkräftigen bewaffneten Verteidigungskraft, nicht zuletzt inspiriert durch seine Erfahrungen mit jüdischen Militäreinheiten (1915-1918) im Ersten Weltkrieg, die unverzichtbare Voraussetzung für die Durchsetzung jüdischer Souveränität, auch gegen britische Einschränkungen oder arabischen Widerstand.

Diese strategischen Differenzen führten in den 1920er und 1930er Jahren zu scharfen Auseinandersetzungen auf den Zionistischen Kongressen und letztlich zur organisatorischen Spaltung zwischen der Arbeiterführung und den Revisionisten. Der Zweite Weltkrieg radikalisierte die Ausgangslage: Während der Eskalation der deutschen Judenverfolgung die Dringlichkeit der jüdischen Staatlichkeit auf eine nie dagewesene Weise belegte, verschärften sich die innerzionistischen Konflikte um den richtigen Weg dorthin. Für Jabotinsky, der 1940 im Exil verstarb, blieb der konsequente, machtpolitisch abgesicherte Staatsaufbau oberstes Gebot.

Mit dem Einsetzen der nationalsozialistischen Judenverfolgung wurde die Lage der jüdischen Gesellschaft in Deutschland derart katastrophal, dass Teile der zionistischen Bewegung im Rahmen des Haavara-Abkommens einen hoch umstrittenen, von den NS-Behörden aufgezwungenen Ausweg wählten, um jüdische Leben zu retten und zumindest Teile des Vermögens nach Palästina zu transferieren. Über dieses Abkommen konnten bis 1939 rund 50.000 deutsche Jüdinnen und Juden emigrieren und sich so der Vernichtung entziehen.

Für die Nationalsozialisten war dies jedoch kein Abkommen gleichberechtigter Partner, sondern ein Mittel, um ihre antisemitische Vertreibungspolitik wirtschaftlich und propagandistisch zu nutzen: Deutschland unterlief damit internationale Boykottaufrufe, verdiente an der Auswanderung mit und stellte sie propagandistisch als »freiwillig« dar – während die ausreisenden Jüdinnen und Juden durch hohe abgepresste Zwangsabgaben finanziell ausgeplündert wurden.

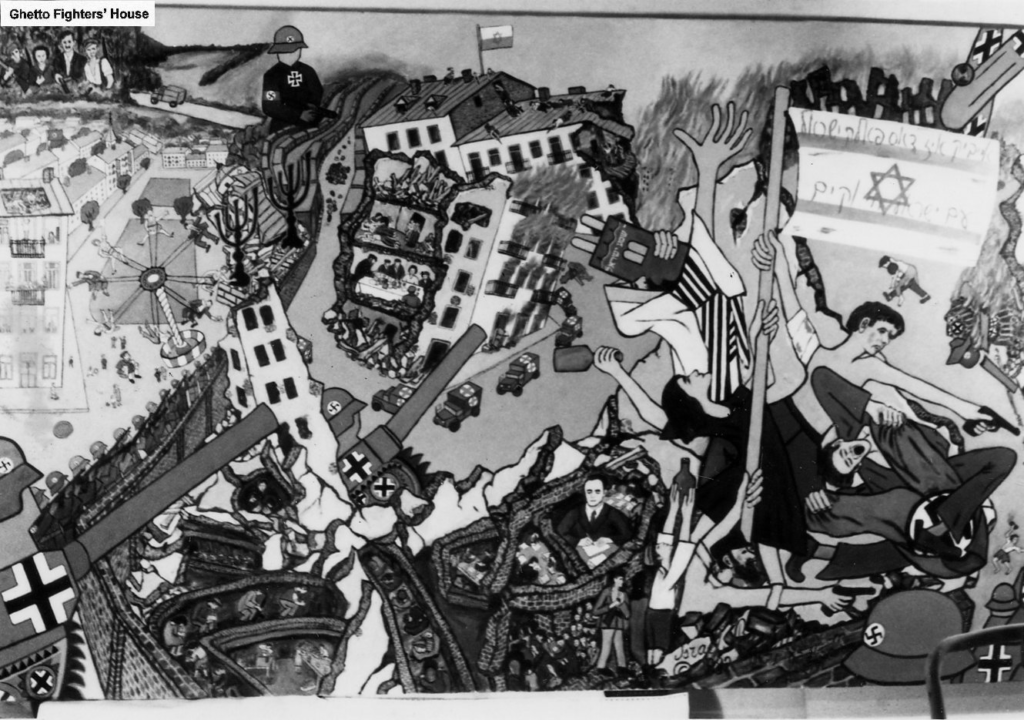

Während ein Teil der westeuropäischen Jüdinnen und Juden unter oft großen Opfern rechtzeitig vor der drohenden Vernichtung entkommen konnte, blieb den eingeschlossenen jüdischen Gemeinden in den besetzten Gebieten Osteuropas diese Möglichkeit in aller Regel verwehrt. Im Warschauer Ghetto, seit 1940 abgeriegelt und nach den Massendeportationen von 1942 weitgehend isoliert, war den verbliebenen Bewohner*innen klar, dass die »Umsiedlungen« nach Treblinka den Tod bedeuteten. Aus dieser Erkenntnis heraus organisierten sich vor allem zionistisch-sozialistische Jugendbewegungen in der Jüdischen Kampforganisation (ŻOB) und der Jüdischen Militärunion (ŻZW) zum Aufstand im April 1943, der trotz hoffnungsloser Unterlegenheit wochenlangen verzweifelten Widerstand leistete. Als weithin sichtbares Zeichen jüdischer Selbstbehauptung hissten Kämpferinnen der ŻZW und ŻOB auf einem Hausdach die blau-weiße Fahne mit Davidstern – ein Symbol, das später in die Staatsflagge Israels eingehen sollte.

Ein Würzburger Kreisverband verdreht jüdische Geschichte

Angesichts des aus tiefer Not und existentieller Bedrohung geborenen Ringens um die Sicherung jüdischer Existenz und Zuflucht ist die Behauptung einer »Erfindung des Zionismus« in den Anträgen aus dem Würzburger Kreisverbands nicht nur intellektuell unehrlich. Für ihre Geschichtsverzerrungen bedienen sich Kunkel und Gerber einer altbekannten antisemitischen Argumentationsfigur. Sie reproduzieren genau jene Sackgasse, mit der sich Juden um die Jahrhundertwende in ganz Europa durch den modernen Antisemitismus konfrontiert sahen. Dem hoffnungsvollen Herzl werfen sie seinen Glauben an die Vernunftfähigkeit der Antisemiten vor, dem realistisch-pessimistischen Jabotinsky machen sie das Fehlen derselben zum Vorwurf.

Diese argumentative Unentrinnbarkeit vor antisemitisch motivierten Anklagen ist zentral für die Erfahrung des Antisemitismus: Dem Antisemiten dient alles, was der Jude tut oder nicht tut, als Argument gegen ihn – er hasst die Juden, unabhängig von deren tatsächlichem Verhalten. Dass der Antisemitismus nichts mit dem Verhalten der Juden zu tun hat, sondern vielmehr ein Ergebnis der Wahngebilde des Antisemiten ist, erkannte der Philosoph Jean-Paul Sartre bereits 1946 in seinen »Überlegungen zur Judenfrage« und brachte es auf den Punkt: Der Antisemitismus ist »vor allem eine Leidenschaft«, »Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden.«

Die linken Parteimitglieder Christina Kunkel und Yuls Gerber instrumentalisieren die historische Not- und Zwangslage der jüdischen Gesellschaft ab dem Ende des 19. Jahrhunderts aufs Abscheulichste, wenn sie Zitate von Herzl und anderen Zionisten nicht nur aus dieser Entwicklungsgeschichte, sondern auch in offensichtlich verfälschender Absicht aus dem Textzusammenhang herauslösen, um der jüdischen Emanzipationsbewegung Rassismus oder gar eine antisemitische Komplizenschaft mit dem Nationalsozialismus zu unterstellen.

Denn Francis R. Nicosia, aus dessen Buch »Zionismus und Antisemitismus im Dritten Reich« (2008) Christina Kunkel und Yuls Gerber weite Teile ihrer Zitate für eine Anklage des Zionismus zusammenklauben, gibt genau diese antisemitische Interpretation gar nicht her. Teils im gleichen Absatz der herausgerissenen Zitate ordnet Nicosia diese nämlich differenziert ein und warnt immer wieder explizit davor, die frühe zionistische Hoffnung auf eine Form der Übereinkunft mit den Nationalsozialisten für antizionistische Anschuldigungen zu instrumentalisieren, wie Kunkel und Gerber es tun:

»Es kann auch zu der Befürchtung bzw. Anschuldigung führen, dass der Zionismus mit dem Nationalsozialismus, d.h. Opfer mit den Tätern gleichzustellen seien. Weiter könnten Behauptungen aufkommen, dass die Zionisten mit den Nationalsozialisten kollaborierten und eine Art jüdischen Rassismus pflegten. Da der Holocaust in der Vergangenheit liegt, ist es sehr leicht, frühe zionistische Hoffnungen sowie die Anpassung an den Antisemitismus als unglaublich naiv und illusorisch zu deklarieren. (…) Der notwendige Kontakt und der Grad der Zusammenarbeit der deutschen Zionisten mit dem NS-Regime von 1933 bis 1941 lässt in keiner Weise auf eine geheime Absprache oder Kollaboration zwischen Zionisten und Nationalsozialisten schließen. Auf keinen Fall waren sie moralisch gleichgestellte Partner. Keine jüdische Organisation, zionistisch oder nichtzionistisch, hatte im Dritten Reich die Wahl, den Kontakt zu verweigern oder nicht bis zu einem gewissen Grad mit den Regierungsstellen zu kooperieren.« (S. 374)

Der Zionist Jabotinsky, den Kunkel und Gerber als rassistischen Unterstützer einer angeblichen israelischen Vertreibungspolitik verleumden, lehnte bis an sein Lebensende jede Vertreibung der arabischen Bevölkerung kategorisch und nachdrücklich ab, so z.B. in seinem Aufsatz »Die eiserne Mauer« (1923) und zuletzt in seinem Buch »Die jüdische Kriegsfront« (1940). Er forderte vielmehr die volle rechtliche und politische Gleichstellung der arabischen Bevölkerung in einem demokratischen, jüdischen Staat. Zur Untermauerung ihrer Darstellungen zitieren Kunkel und Gerber Falschbehauptungen des israelfeindlichen Autors Denijal Jegić. Dieser schreibt unter anderem für die antisemitische Hetzseite »Mondoweiss« und für den arabischen Nachrichtensender Al Jazeera. Sowohl Al Jazeera als auch die Terrororganisation Hamas werden vom katarischen Regime finanziert bzw. unterstützt.

In seinen Beiträgen bezeichnet Jegić den jüdischen Staat als kolonial-westliche Ethnokratie und wiederholt antisemitische Verschwörungstheorien: Die amerikanische Innen- und Außenpolitik sei israelisch unterwandert und der Zionismus wäre weltweit für Imperialismus, Faschismus, Homophobie, Rassismus, Diktaturen und Kriege verantwortlich.

Der Autor Peter Laskowski merkte an, die Sprache der Anträge sei so durchgehend »agitatorisch, oft messianisch«, dass es sich um »keine politischen Texte, (sondern) Exorzismen« handele. Die beiden Anträge sind derart offensichtlich antisemitisch motiviert, dass man sie nur als mutwillige Desinformation und Denunziation jüdischer Geschichte bezeichnen kann.

Israel: Konsequenz der Shoah & Ausdruck jüdischer Emanzipation

Spätestens mit der nahezu vollständigen Vernichtung des europäischen Judentums in den Erschießungsgruben Osteuropas und in den Gaskammern der deutschen Vernichtungslager scheiterte für immer die Annahme, dass Integration, Assimilation oder Selbstverleugnung Juden schützen könnte. Für die Überlebenden – in weiten Teilen Osteuropas nur ein winziger Bruchteil der einstigen Gemeinden – wurde der politische Zionismus zur historisch notwendigen Konsequenz der Shoah.

Die Verwirklichung der zionistischen Ziele, die Gründung Israels 1948, erfolgte erst nach der Katastrophe der Shoah. Jean Améry, Überlebender von Auschwitz, brachte die Notwendigkeit auf den Punkt: Israel müsse man »vor dem finsteren Hintergrund der Katastrophe« sehen, vor »sechs Millionen ermordeten Juden«. Israel sei gedacht gewesen als Zufluchtsort für die »siebente Million« – so nannte der israelische Historiker Tom Segev jene Jüdinnen und Juden, die der Shoah entkamen. Der jüdische Staat war kein Luxus oder Laune, sondern eine bittere Konsequenz.

Jüdische Selbstbestimmung & Schutz

Seit der zweiten Auswanderungswelle nach Palästina (1904-1914), während der britischen Mandatszeit (1920-1948) und auch Jahrzehnte darüber hinaus dominierte der linke Arbeiterzionismus die zionistische Bewegung und Politik. Prägend waren eine dominante Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und Kollektivprojekte wie Kibbuzim und Moschawim: Genossenschaftlich organisierte Siedlungen, in denen kollektives Eigentum, Gleichheit der Geschlechter und gemeinsame Arbeit zentrale Prinzipien waren. Viele jüdische Pionierinnen und Pioniere verstanden diese Projekte, als gelebte Utopie und bewussten Gegenentwurf zu den Erfahrungen von Unterdrückung und Entrechtung in der Diaspora. Seit den 1990ern gibt es – angestoßen durch israelische Historiker wie Benny Morris, Avi Shlaim oder Tom Segev – eine breite Debatte über die teilweise Idealisierung der Kibbuzbewegung in der israelischen Gesellschaft.

Die von Antizionist*innen bemühte Darstellung der israelischen Staatsgründung als Komplizenschaft westlicher Mächte mit den Zionisten ist vor allem ein antisemitisches Verschwörungsdenken: Sie unterschlägt die teils massiven diplomatischen Widerstände gegen die Zionisten auf der Weltbühne und übergeht die nachkoloniale Realität Palästinas, in welcher der Zionismus die jüdische Unabhängigkeit auch im Kampf gegen die britische Mandatsmacht erkämpfte. Die israelische Staatsgründung war so nicht nur notwendige Antwort auf die Shoah, sondern auch der Ausdruck legitimer jüdischer Selbstbestimmung, genährt aus Jahrhunderten von Vertreibung, Entrechtung, Vernichtung und dem Streben nach Rückkehr in den historisch verknüpften Kernraum jüdischer Kultur und Religion.

Die Alternative, die Antizionist*innen suggerieren – nämlich dass Juden ohne eigenen Staat besser dran wären – wurde durch die Erfahrung der Shoah grausam widerlegt. Die Integration in die »zivilisierten« europäischen bürgerlichen Nationalstaaten hat zu keinem Zeitpunkt genügend Schutz geboten. Im Gegenteil: Je mehr Juden versuchten, »normale« Deutsche, Franzosen oder Polen zu werden, desto heftiger fielen die antijüdischen Reaktionen, Pogrome und Massaker aus. Der Zionismus und die jüdische Staatlichkeit waren die konsequente Antwort auf diese Realität und der Schutz vor der Möglichkeit ihrer Wiederholung.

Staatsgründung & palästinensisch-arabische Ablehnung

Die arabischen Staaten und die Repräsentanten der Palästinenser*innen reagierten auf den entstehenden jüdischen Staat mit Kompromisslosigkeit und genozidaler Rhetorik. Sie kündigten an, man werde keinerlei jüdischen Staat dulden, sondern die jüdische Bevölkerung vertreiben oder vernichten. Auf die geschlossene arabisch-palästinensische Zurückweisung des UN-Teilungsplans von 1947 folgte ein Bürgerkrieg zwischen jüdischen und arabischen Milizen.

Mit der dem UN-Teilungsplan gemäß erfolgten jüdischen Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 begann ein Angriffskrieg der Armeen Ägyptens, Syriens, Libanons, des Irak und Transjordaniens – letztere ausgerüstet und beraten durch Großbritannien – gegen den neu gegründeten Staat. Führende arabische Politiker und Militärs erklärten offen, der Krieg diene der »vollständigen Eliminierung des zionistischen Gebildes«. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Azzam Pascha, sprach am 15. Mai 1948 von einem »Ausrottungskrieg« und einem »Massaker von historischem Ausmaß«, das die Juden erwartete. Der arabische Angriffskrieg und die sich daran anschließenden Kämpfe führten nicht nur zur Flucht und Vertreibung Hunderttausender Araber, sondern auch zur weitgehend vergessenen Vertreibung von rund 850.000 Juden aus arabischen und muslimischen Ländern, die häufig unter Verlust ihres gesamten Besitzes in Israel Zuflucht suchten.

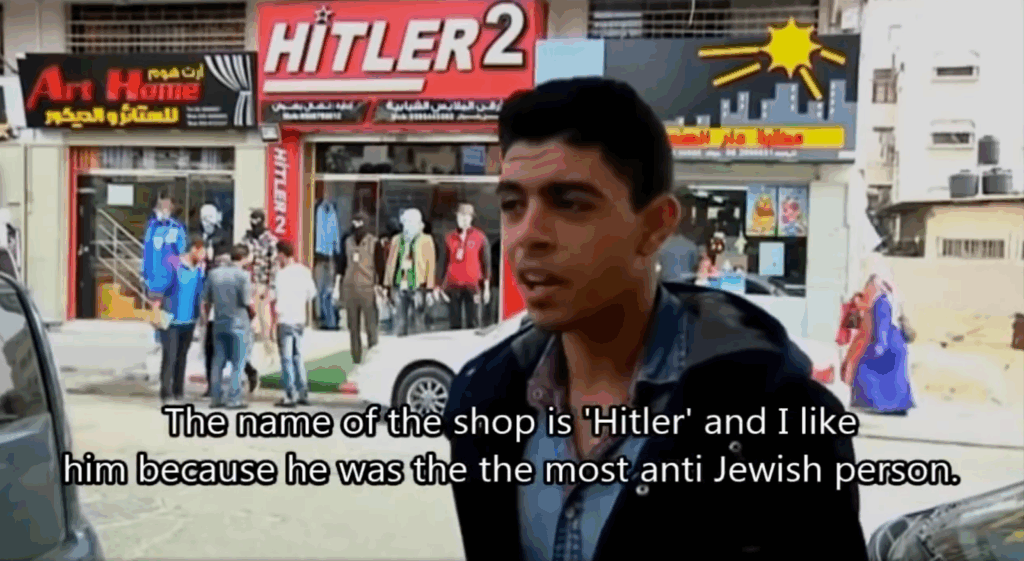

In den folgenden zwei Jahrzehnten verfestigte sich ein politisches Klima, in dem Antizionismus und Antisemitismus in vielen arabischen Staaten zu tragenden Säulen der offiziellen Staatsideologie wurden. Die arabische Niederlage von 1948 wurde in den offiziellen Narrativen nicht als Scheitern eigener Politik aufgearbeitet, sondern als Beweis einer angeblich von außen gesteuerten »zionistischen Verschwörung« gedeutet.

Bis 1969 hatte sich die Front endgültig verhärtet: Die PLO und andere palästinensische Organisationen traten offen für die gewaltsame »Befreiung ganz Palästinas« ein, während arabische Staatsführer in Khartum 1967 ihre »drei Neins« verkündeten: Kein Frieden mit Israel, keine Anerkennung Israels, keine Verhandlungen mit Israel. In diesem Klima verschmolzen Antizionismus und Antisemitismus zu einem ideologischen Block. Für viele Regime wurde diese Haltung zu einem unverzichtbaren Bestandteil der eigenen Machtsicherung und zu einer fortdauernden existenziellen Bedrohung für Jüdinnen und Juden in und außerhalb Israels.

Für den Auschwitz-Überlebenden Jean Améry war diese Kontinuität des Antisemitismus im Antizionismus klar ersichtlich. Angesichts des auch in Europa aufkommenden linken Antisemitismus notierte er in seinem Essay »Der ehrbare Antisemitismus« (1969): »In den Antisemitismus mündet notwendigerweise der rabiate Antizionismus ein«, dieser sei »für jeden Juden eine tödliche Drohung«.

Seit der islamischen Revolution von 1979 erhebt auch die Führung der Islamischen Republik Iran, allen voran Ajatollah Ruhollah Chomeini und sein Nachfolger, die Vernichtung des »zionistischen Gebildes« zum unverrückbaren Staatsziel. Damit führt der iranische Staatsantizionismus die Linie fort, die Améry bereits 1969 als tödliche Bedrohung für Juden erkannte, nun jedoch mit den Mitteln eines hochgerüsteten Staates und der Drohung atomarer Vernichtung.

NS-Propaganda und arabischer Antizionismus

Von Berlin nach Kairo, Palästina und Teheran

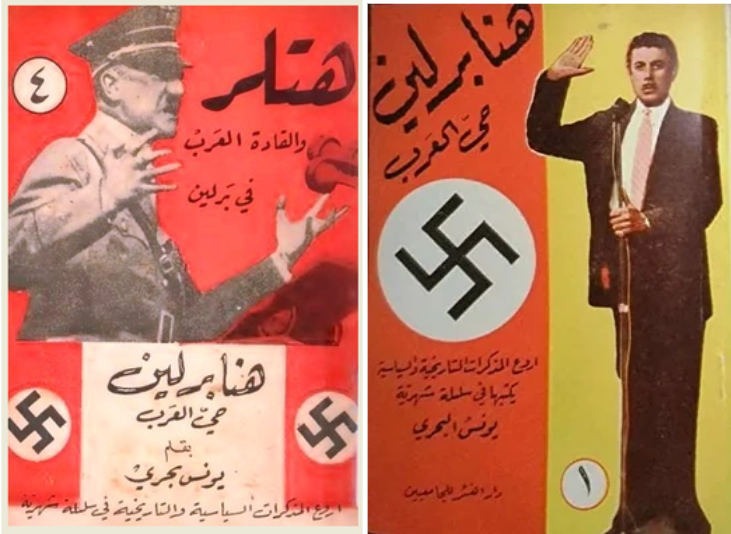

Während linke, antizionistische Ideologen Israel seit den 1960ern als Kolonialregime brandmarkten, geriet ein zentraler historischer Zusammenhang lange aus dem Blick: die ideologischen Wurzeln des modernen arabischen Antisemitismus im europäischen Nationalsozialismus. Der Politologe Matthias Küntzel hat umfassend recherchiert, wie Deutschland gezielt antisemitische Propaganda in die arabisch-islamische Welt exportierte – mit massiven Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Tatsächlich pflegte Berlin schon vor und während der Shoah intensive Kontakte zu arabischen Nationalisten. Eine Schlüsselfigur war der Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, der zum engen Verbündeten Nazideutschlands wurde. Unter Husseinis Aufsicht strahlte der deutsche Kurzwellensender Radio Zeesen ab 1939 massiv antisemitische Hetze in arabischer Sprache in den Nahen Osten aus. Einer der regelmäßigen Hörer: Der junge Ruhollah Chomeini, der spätere Führer der islamischen Revolution im Iran.

Die Nazi-Propagandisten bedienten sich dabei geschickt islamischer Bezüge: Sie vermischten judenfeindliche Verschwörungstheorien mit Koran-Zitaten und arabischer Musik, engagierten populäre arabische Radiostimmen. Die Alliierten des Zweiten Weltkriegs wurden als Marionetten der »Vereinten Jüdischen Nationen« dargestellt und zugleich wurde den arabischen Hörern eingebläut: »Der Jude ist der Feind, und ihn zu töten erfreut Gott.« Solche Botschaften, die den Hass gegen »die Juden« als religiös geboten rechtfertigten, fanden breiten Anklang. Millionen lauschten den deutschen Sendungen, in denen die Juden als schlimmste Feinde des Islam und der arabischen Welt gebrandmarkt wurden: Die Juden seien die Feinde des Islam und wollten die Muslime vernichten, hätten beide Weltkriege angezettelt, kontrollierten die Banken sowie Großbritannien und die USA und wollten die arabischen Länder zu Kolonien machen. Es werde keinen Frieden geben, bis alle Juden getötet worden seien.

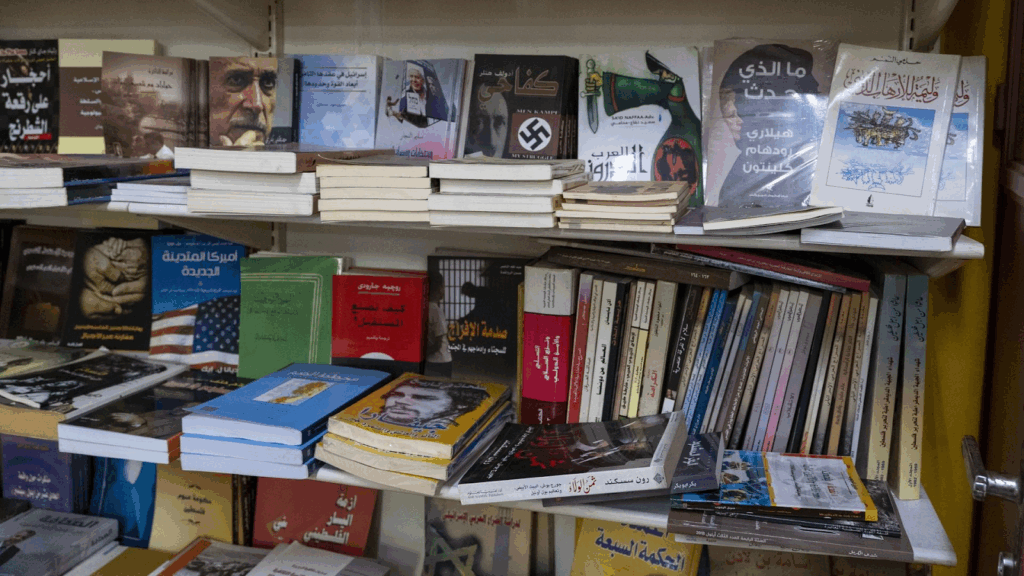

Nazis in der arabischen Welt

Küntzel zeigt, dass latenter traditioneller Antijudaismus in der arabischen Welt von den Nazis systematisch in einen modernen eliminatorischen Antisemitismus umgewandelt wurde. Nach 1945, als der NS-Antisemitismus in Europa diskreditiert war, konnte er sich in Teilen der arabischen Welt ungebrochen fortsetzen. Ehemalige Nazis fanden über »NS-Rattenlinien« Unterschlupf in Ägypten und Syrien, prägten dort als Militärberater, Geheimdienstler oder Propagandisten die nachkolonialen Staatsapparate und trugen dazu bei, antisemitische Schriften in Arabisch zu verbreiten. Amin al-Husseini selbst entkam einer Kriegsverbrecher-Anklage und setzte seine antisemitische Agitation aus Kairo fort.

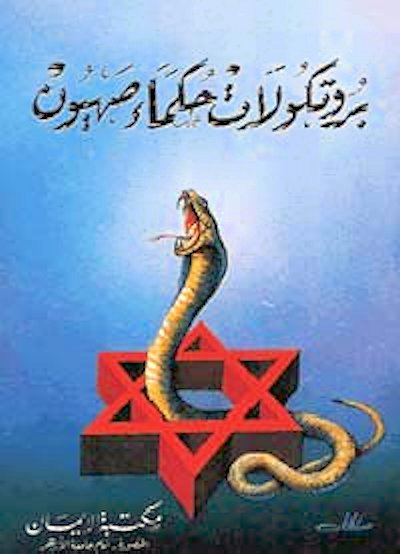

So floss nationalsozialistisches Gedankengut direkt in die antikolonialen, antiwestlichen Narrative der arabischen Welt ein. Küntzel betont, dass ohne die jahrelange NS-Propaganda der fanatische Hass und die damals offen geäußerten Vernichtungsdrohungen, mit denen arabische Akteure 1948 den jungen Staat Israel überzogen, kaum erklärbar wären. Machtpolitische Eigeninteressen – Rivalität um Einflusszonen, Gebietsgewinne – spielten zwar ebenfalls eine zentrale Rolle, doch der fortwirkende eliminatorische Antisemitismus verlieh diesen Zielen ihre verbindende Klammer und emotionale Dringlichkeit. Dieser ideologische Grundstrom hielt an: Führende Akteure der islamistischen Muslimbruderschaft und später der PLO übernahmen antisemitische Verschwörungserzählungen direkt aus europäischen Quellen. Selbst heute noch greifen etwa die Islamisten der Hamas auf jene NS-geprägten Stereotype zurück: Ihre Charta von 1988 strotzt vor Verweisen auf ein internationales jüdisches Komplott.

Antisemitismus als ideologischer Treibstoff

Die postkoloniale Formierung sowohl des palästinensischen als auch des breiteren arabischen und panarabischen Nationalismus erfolgte dabei neben einem Antiimperialismus und Antikolonialismus auch über den Antisemitismus. Führende arabische und palästinensische Politiker und Ideologen setzten in der Mobilisierung gezielt auf den in der Bevölkerung verankerten islamischen Antijudaismus und verschmolzen diesen mit dem modernen Antisemitismus europäischer Prägung. Damit wurde Judenhass zu einem integralen Bestandteil der nationalen Identitätsstiftung. Der panarabische Baathismus etwa verband radikalen Antizionismus mit einem aggressiven arabischen Nationalismus, in dem antisemitische Stereotype und Verschwörungstheorien einen festen Platz hatten und bis heute weiterwirken.

Bemerkenswert ist, wie wenig dieses antisemitische Erbe im westlichen Bewusstsein verankert ist. Deutsche Diskurse schwiegen jahrzehntelang über den islamischen Antisemitismus und folglich auch über dessen NS-Wurzeln. Linke Kommentatoren taten den virulenten Antisemitismus vieler arabischer Akteure oft als Verzweiflung im Nahost-Konflikt ab oder ignorierten ihn ganz. Küntzel konstatiert, dass in Deutschland antisemitische Äußerungen zwar empörten, solange sie von Rechtsextremen kamen, vergleichbare Inhalte aus dem Munde linker oder arabischer Akteure aber verharmlost oder entschuldigt wurden. Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte, dass der antisemitische Antizionismus in der arabischen Welt kein bloßer Reflex kolonialer Erfahrung ist, sondern Ergebnis eines transnationalen Ideologie-Transfers. Nationalsozialisten, Islamisten und führende Figuren des palästinensischen Nationalismus bildeten ein Zweckbündnis, das Judenhass als gemeinsames Band nutzte.

Antizionismus: Der ehrbare Antisemitismus

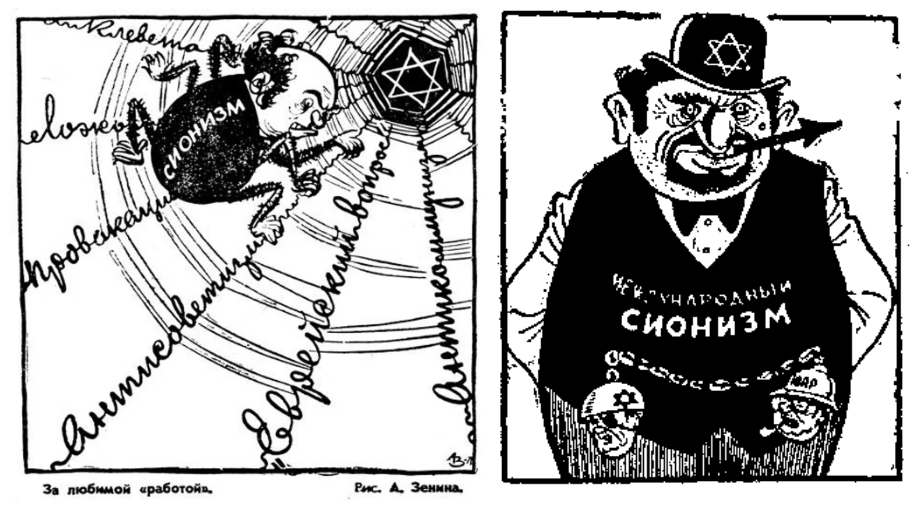

Stalins anfängliche Unterstützung Israels 1947/48 folgte einem klaren Kalkül: Schwächung des britischen Einflusses, Option auf ein sozialistisch orientiertes Israel, propagandistische Wirkung im globalen Süden. Als Israel sich westlich orientierte, kam der abrupte Kurswechsel – gestützt auf den klassischen Sündenbock-Mechanismus, der Minderheiten unter Generalverdacht stellte, und auf Herrschaftsparanoia, die reale oder vermeintliche »Zentren« außerhalb der Partei zerschlug. Die Auflösung des Jüdischen Antifaschistischen Komitees, die »Nacht der ermordeten Dichter«, Kampagnen gegen »Wurzellosen Kosmopolitismus« und die »Ärzteverschwörung« markieren diesen Übergang: die Transformation klassischer antisemitischer Ressentiments in eine staatlich-ideologische Form.

Die sowjetische Verschiebung

Nach 1945 verschob sich so im sowjetischen Machtbereich der offen judenfeindliche Antisemitismus in eine scheinbar respektable Form: Antizionismus. Der russisch-jüdische Historiker Léon Poliakov beschrieb früh, wie der moderne Antizionismus die Muster des alten Antisemitismus beibehält – Verschwörungsdenken, Dämonisierung eines »übermächtigen« Kollektivsubjekts, Unterstellung doppelter Loyalitäten – und sie in die moralische Rhetorik von Antiimperialismus und Antikolonialismus kleidet. Aus »den Juden« wird »der Zionismus«.

Der sowjetische Antisemitismus knüpfte nahtlos an den des Zarenreichs an: die Vorstellung einer »fremden«, illoyalen Minderheit, das Motiv der Weltverschwörung, die Figur des »Wurzellosen«. Die Bolschewiki verurteilten den zaristischen Antisemitismus zwar offiziell, übernahmen jedoch dessen Feindbildmuster. Wo das Zarenreich religiös-ethnisch markierte, sprach die Sowjetunion antikolonial aufgeladen vom »Kosmopolitismus« und »Weltzionismus«.

Der Sechstagekrieg 1967 war eine ideologische Zäsur. Israels überwältigender Sieg zerstörte nicht nur das Bild des Landes als sozialistisches Aufbauprojekt, sondern auch die militärische Glaubwürdigkeit der arabischen Nachbarstaaten. Für deren Regierungen war die Niederlage ein massiver Gesichtsverlust, der sich in einer umso aggressiveren Delegitimierung Israels entlud. In der sowjetischen Lesart wurde Israel nun zum Aggressor und »Brückenkopf des US-Imperialismus«. Dieses Narrativ wirkte bis in die westliche Linke hinein. Was zuvor Kibbuz-Romantik war, wurde zur Kolonialstaat-Chiffre, die jüdische Emanzipationsgeschichte ausblendete und das alte Bild einer mächtigen, fremden Gruppe reaktivierte. Poliakovs Fazit: Der Antizionismus ist das Anschlussfeld des alten Antisemitismus. In ihm wird Israel als »Jude unter den Staaten« und seine jüdischen Bürger*innen ideell aus der Weltgemeinschaft der legitimen Staatsbürger kollektiv ausgesondert, angegriffen und dämonisiert.

Der Auschwitz-Überlebende Jean Améry erlebte ab 1969 fassungslos, wie in den linken Kreisen, mit denen er sich verbunden fühlte, plötzlich das Existenzrecht Israels bestritten wurde. Für jemanden, der Israel als Zufluchtsort der Überlebenden verstand, war das ein tiefer Schock – ein Bruch, der ihn zutiefst entfremdete. In seinem Essay »Der ehrbare Antisemitismus« schrieb er: »Der Antisemitismus ist im Antizionismus enthalten wie das Gewitter in der Wolke«: Ein Ressentiment, das nun unter dem Deckmantel des Antiimperialismus eine vermeintlich ehrbare Gestalt annahm.

Die UN-Resolution 3379 von 1975 (»Zionismus ist Rassismus«) machte diese Logik offiziell. Sie verband sowjetische Strategie mit arabischer Propaganda, um Israel international zu delegitimieren und die eigene Position im globalen Antiimperialismus zu stärken. Die arabischen Staaten nutzten sie, um militärische Niederlagen in eine diplomatische Offensive zu verwandeln. Zwar wurde die Resolution 1991 aufgehoben, doch der Code blieb wirksam: Er erlaubt, Jüdische Souveränität anzugreifen und sich zugleich als antirassistisch zu inszenieren – genau jene Anpassung, die Poliakov analysiert und Améry beschrieben hat.

Antisemitismus in der neuen Linken

Der sowjetische Antisemitismus prägte nicht nur den arabischen Antizionismus, sondern fand in den 1960er und 1970er Jahren auch Eingang in westliche linke Bewegungen. In der Bundesrepublik zeigte sich dieser drastisch bei Teilen der APO. Flugblätter jener Zeit sprachen von der »napalmwerfenden zionistischen Luftwaffe«. Deutsche Mitglieder der RAF und anderer linker Terrorgruppen kollaborierten in den 1970er Jahren mit palästinensischen Terrorist*innen der PFLP oder Fatah. So etwa bei der Entführung eines Air-France-Flugzeugs 1976 nach Entebbe. Hier segregierten deutsche Terroristen die jüdischen Passagiere von den nichtjüdischen. Der antisemitisch-antizionistische Schulterschluss erfolgte hier teils auch unter bewusster Missachtung tiefgreifender ideologischer Widersprüche, wie der Fall des 1987 in Damaskus von einer palästinensischen Terrorgruppe ermordeten Gerd Albartus zeigt.

Linker Antisemitismus zeigt, wie anpassungs- und wandlungsfähig das antisemitische Ressentiment ist. Aus ethnisch-biologistischem Hass wurde antiimperialistischer und antikolonialistischer Hass, die Grundstruktur blieb: Juden werden als kollektive Bedrohung, als illoyale und »fremde« Feinde der Völker konstruiert. Vor 1948 hasste man Juden wegen ihrer Wehrlosigkeit; heute hasst man sie, weil sie sich verteidigen können. Mit der Parole »Zionismus = Rassismus« verschmolzen in den 1970ern sowjetischer Antisemitismus und der antikolonial-antiwestliche Antisemitismus der Neuen Linken: Israel wurde nicht mehr als späte Emanzipation einer fast vernichteten Minderheit gesehen, sondern – entgegen jeder historischen Realität – als expansionistischer Brückenkopf und faschistischer Kolonialstaat.

Würzburger Parteiarbeit: Antisemitische Lügengeschichten

Diese historischen und ideologischen Linien des Antisemitismus laufen auch in Würzburg zusammen, wo dieser antisemitische Code spätestens seit dem 7. Oktober 2023 nahezu wortgleich wiederholt von linken Gruppen wiederholt wird: »Zionismus = Rassismus«, »Apartheid«, »Siedlerkolonialstaat«. Kunkel, Gerber und Schmerbach bestätigen damit die von Poliakov beschriebene Kontinuität und Amérys Befund: Die vermeintliche »Ehrbarkeit« des Antizionismus ändert nichts am Ergebnis: Der Delegitimierung jüdischer Selbstbestimmung und der Normalisierung der Todesdrohung gegen Jüdinnen und Juden.

Dabei schrecken die Autor*innen der beiden Linkspartei-Anträge auch nicht vor einer Neuauflage antisemitischer Stereotypen zurück, die in der Tradition des »jüdischen Giftmischers« stehen: So deuten sie die den damaligen internationalen Gesundheitsstandards entsprechende, standardmäßige Seuchenprävention mittels DDT-Pulver in israelischen Auffanglagern zu einer gezielten, rassistisch-antisemitisch (!) motivierten Schädigung jüdischer Flüchtlinge aus der arabischen Welt um, um den jüdischen Staat des Antisemitismus zu beschuldigen. Zur Untermauerung verwenden sie erneut ein Zitat Jegićs, der statt präzise von einer medizinischen Behandlung mit DDT-Pulver zu sprechen, die unnötig sprachlich aufgeladene Formulierung einer »Besprühung mit Insektizid« wählt. Damit soll eine doppelte Assoziation geweckt werden: Zur entmenschlichenden NS-Sprache von Juden als »Ungeziefer« und zum von den Nazis bei der Judenvernichtung eingesetzten Insektizid Zyklon B . So werden ausgerechnet jene, die eben noch der Vernichtung entkommen sind, in die Nähe ihrer Mörder gerückt. Auch eine längst widerlegte antisemitische Verschwörungserzählung, Israel habe arabische Jüdinnen heimlich und planmäßig mit Verhütungsmitteln injiziert, beleben die Autor*innen wieder.

Wenn heute in Würzburg – wie etwa kürzlich vom Vorstandsmitglied der Linkspartei Anastia Schmerbach – öffentlich antizionistische Parolen gerufen werden, dann greifen diese antisemitische, nationalistische und ethnisch ausschließende Sprachbilder auf, die ihren Ursprung in der antikolonialen NS-Propaganda der 1930er und 1940er Jahre und dem sowjetischen Antisemitismus der 1960er und 1970er haben. Vom antisemitischen Pogrom 1819 zur zaristischen Ausgrenzungsfigur über Stalins Paranoia bis zum antikolonial daher kommenden Antizionismus der Würzburger Linken: Juden sollen nicht souverän sein.

Der Wahn vom Siedlerkolonialismus

Spätestens seit dem Hamas-Massaker des 7. Oktober überwiegen die lautstark antizionistischen Positionen, deren fanatischstem Flügel auch die Vorstandsmitglieder Kunkel, Gerber und Schmerbach angehören: Sie setzen die antisemitische Linie fort und treiben deren weiteren Ausbau in Öffentlichkeit und Partei weiter voran.

In den letzten Jahren erhielt letzterer Teil verstärkt ideologische Munition durch globale postkoloniale Theorie-Trends. Antizionistische Akteur*innen verorten Israel zunehmend in einem ideologischen Raster des »Settler Colonialism« – also als typischen »Siedlerkolonialstaat« wie die USA, Australien oder Südafrika. Nach dieser Ideologie, die etwa die antisemitische BDS-Bewegung oder viele akademische Antizionist*innen propagieren, ist Israel ein illegitimes Kolonialprojekt, das auf Kosten der vermeintlich indigenen Palästinenser*innen errichtet wurde und folglich wieder mittels (auch gewaltsamer) »Dekolonisation« verschwinden müsse.

Akademisch getarnt hasst sich’s leichter

Zwar sprachen Zionisten teils offen von einer »Kolonisation« Palästinas. Sie verwendeten damit aber eine zeitgenössische politische Vokabel, die in der europäischen Debatte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts noch keine zwingende Konnotation imperialer Unterwerfung trug, sondern allgemein die planvolle Entwicklung und Besiedlung einer entfernten Region meinte. Antizionistische Lesarten, die diese historische Begriffswahl bewusst in eine Anklage umdeuten, Israel sei ein rassistischer »Kolonialstaat« vom Schlage des südafrikanischen Apartheidregime, verzerren nicht nur den historischen Kontext der Äußerungen, sondern fallen auch hinter grundlegende Erkenntnisse der Kolonialismusforschung zurück: Dort wird zwischen Kolonialstaat bzw. -herrschaft – also der auf Ausbeutung und dauerhaften Unterordnung einer fremden Bevölkerung zielenden Herrschaftsform aus einem entfernten Machtzentrum – und Kolonisation – der gezielten Urbarmachung, Besiedelung und Entwicklung mit dem Ziel einer eigenen politischen Gemeinschaft – klar unterschieden.

Der Zionismus war keine Filiale eines europäischen Imperiums, sondern auf einen souveränen jüdischen Staat gerichtet, der politisch abgesichert und völkerrechtlich garantiert sein sollte. Bei Jabotinsky stand »Kolonisation« für den notwendigen Zwischenschritt zum Staatsaufbau, nicht für die Unterwerfung einer indigenen Bevölkerung. Der Vorwurf eines »Siedlerkolonialstaats Israel« ist daher eine gezielte Verdrehung: Er entleert die aus Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung erwachsene jüdische Nationalbewegung und verkehrt die Überlebenden zu Tätern einer angeblich kolonialen Aggression. Vollends absurd wird dies angesichts der historischen Realität: Britische Mandatsbehörden wie auch andere westliche Regierungen setzten alles daran, die jüdischen Flüchtlingsströme nach Palästina oder in die USA zu beschränken oder zu verhindern. In den 1930er und 1940er Jahren bedeuteten Quoten- und Blockadepolitik für Zehntausende Verfolgte das Todesurteil. Zionistische Akteure kämpften in dieser Lage nicht für den Ausbau imperialer Macht, sondern um Rettung – und dabei gegen die restriktive Politik eben jener Mächte. Im israelischen Unabhängigkeitskrieg kämpften die Zionisten gegen die von der ehemaligen Mandatsmacht unterstützte Arabische Legion.

Autoritär-völkischer Erlösungsantisemitismus

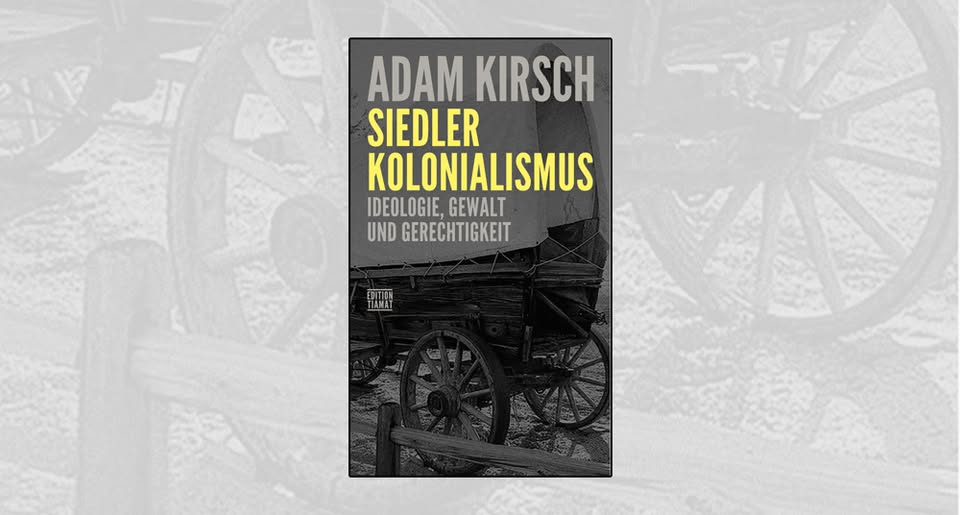

Der New Yorker Literaturkritiker Adam Kirsch hat diesen mit postkolonialen Versatzstücken aufgeladenen Antisemitismus jüngst in seinem Buch Siedlerkolonialismus einer scharfen Kritik unterzogen.

Ausgangspunkt war für ihn die Beobachtung, dass zahlreiche Vertreter postkolonialer und siedlerkolonialistischer Ansätze – darunter auch prominente Akademiker – das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 relativierten, entschuldigten oder gar als legitimen »Widerstand« feierten. Diese Reaktionen, die in akademischen und aktivistischen Kreisen gleichermaßen auftraten, waren insofern bemerkenswert, als sie offen den Massenmord an fast 1.200 israelischen Zivilisten mit der vermeintlichen »Kolonialherrschaft« Israels begründeten.

Kirsch zeigt, wie das ursprünglich analytische Konzept des »Settler Colonialism« hier zu einer ideologischen Leerformel verkommt, die primär der Delegitimierung und Eliminierung Israels dient. Unter dem Deckmantel des »Settler Colonial Studies« wird ein moralisches Gut-Böse-Schema etabliert, in dem Israel als historischer »Sündenfall« gilt und folglich nur in seiner Tilgung »Erlösung« finden könne: »Palestine will set us free« so lautet die aktuelle Variante des Erlösungsantisemitismus links-völkischer Sehnsüchte.

Christlicher Antijudaismus und die Sehnsucht nach einfachen Weltbildern

Diese Anklänge an den christlichen Antijudaismus und Evangelikalismus sind nicht zufällig, wie Kirsch eindrücklich darlegt. Früher galt in der christlichen Theologie die »Verwerfung« der Juden als Volk Gottes als gottgewollt, ihre Unterwerfung oder Konversion als Pflicht. Dahinter steht auch das Bedürfnis, die Welt in ein klares Schema von Gut und Böse einzuteilen – mit der eigenen Seite als Träger der Wahrheit und Reinheit und der jüdischen Seite als Inbegriff des dämonisierten Bösen.

Antisemitismus erfüllt hier eine psychologische Funktion: Er liefert einen projizierten Schuldigen, an dem sich moralische Empörung und der Anspruch auf endgültige »Reinigung« abarbeiten können. Genau hier liegt nach Kirsch die Parallele zum puristischen Wahrheits- und Reinheitsanspruch, der keine Abweichung duldet und Erlösung nur durch radikale Umkehr oder Vernichtung des als unrein Geltenden zulässt. In der heutigen postkolonialen Rhetorik wird dieser Mechanismus fortgesetzt, indem die Existenz Israels als moralisch untragbarer Zustand definiert wird, der nur durch seine Tilgung oder Umwandlung »gesühnt« werden könne. Diese Linie vom religiösen Antijudaismus zum postkolonial kodierten Antisemitismus verläuft dabei nicht zufällig, lediglich mit verändertem Vokabular.

Die zahlreichen Würzburger Fälle liefern Anschauungsmaterial, wie dieser Antisemitismus in der politischen Praxis funktioniert. Besonders im studentisch-linken Milieu, der Linkspartei und in der aktivistischen Klimabewegung trifft hier eine geringe historische Kenntnis auf moralischen Eifer und den Wunsch nach einem klaren, dualistischen Weltbild. Der Nahostkonflikt gerät so zum bloßen Projektionsfeld aller realen und imaginierten »Sünden« des als profitgierig und bösartig betrachteten Westens. Der wissenschaftliche Diskurs, so wichtig er zur Aufarbeitung realer postkolonialer Kontinuitäten sein mag, dient hier lediglich als aktualisierte äußere Form für alten Antisemitismus.

Antisemitismus ist eine Entscheidung

Die Entscheidung für eine wahnhafte, jeder rationalen Analyse widersprechende Ideologie wie den Antisemitismus ist immer auch die bewusste Einlassung auf ein geschlossenes Weltbild – in voller Kenntnis seiner Konsequenzen und der damit überschrittenen roten Linien. Die Funktionsträger*innen der Würzburger Linken haben sich bewusst dafür entschieden, diesen Antisemitismus nicht nur zu tolerieren, sondern ihn seit dem 7. Oktober 2023 planmäßig voranzutreiben und erhebliche persönliche und politische Ressourcen in seine öffentliche Durchsetzung zu investieren.

Dazu gehören insbesondere das Anleiten antisemitischer Veranstaltungen, Redebeiträge und Parolen, die innerparteiliche Arbeit an der Durchsetzung antisemitischer Anträge, das bewusste Vorantreiben von Eskalationen z.B. auf dem Würzburger CSD, die gewaltvolle Bedrohung antisemitismuskritischer Menschen und die maßgebliche Mitwirkung in antisemitischen Gruppen und Veranstaltungen und ihre wiederholten, antisemitischen Tabubrüche. Dies ist mehr als nur eine überschrittene rote Linie: Es zielt koordiniert und planvoll darauf ab, Antisemitismus gesellschaftlich zu verankern, gesellschaftlich wirksam zu machen und damit zur Bedrohung jüdischen Lebens beizutragen.

Würzburger Echokammer

Vom Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels stammt der propagandistische Grundsatz: »Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann wird sie geglaubt.« Dieses Prinzip diente nicht nur den Nazis bei ihrem Kampf gegen das »Weltjudentum«. Es scheint auch das Erfolgsrezept von zahlreichen linken FunktionsträgerInnen der bayerischen Kreisverbandsebene zu sein.

Mit der Entscheidung, sich für diese Agitation einspannen zu lassen bzw. diese unwidersprochen geschehen zu lassen, hat sich ein relevanter Teil der Würzburger Linken in eine antisemitische Echokammer manövriert, die er mit islamistischen Massenmördern und neonazistischen Judenfeinden wie der Kleinstpartei »Der III. Weg« teilt: Die Lüge wird so lange wiederholt, bis man selbst von ihr überzeugt ist.

»Der Antizionismus erlaubt es (…), Juden zu hassen, ohne sich als Nazi zu fühlen«, formulierte der Publizist Wolfgang Pohrt († 2018). Angesichts der antisemitischen Exzesse in der Würzburger Partei Die Linke bewahrheitet sich dieser Satz ganz besonders nachdrücklich.

Jüdische Souveränität verteidigen!

Der 7. Oktober 2023 hat in aller Deutlichkeit gezeigt, was es bedeutet, wenn Juden nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen: Der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah, verübt mit einer Kälte und Brutalität, die bei den Überlebenden nicht ohne Grund kollektive Erinnerungen an das Wüten der SS-Einsatzgruppen in Osteuropa hervorrief: Massenexekutionen, systematische Vergewaltigungen, Verstümmelungen, die Verschleppung von Hunderten Geiseln. Das Ziel war die physische Vernichtung jüdischen Lebens in Israel.

Ein Staat, der diesen Vernichtungswillen seiner Feinde nicht nur kennt, sondern in unzähligen Massakern von solcher Dimension erlebt hat, was Antisemitismus in letzter Konsequenz bedeutet, kann seine Existenz nur sichern, wenn er über die Mittel und den Willen verfügt, sich eigenständig und notfalls gegen den Chor der Weltöffentlichkeit zu verteidigen. Die Wehrhaftigkeit Israels ist daher Voraussetzung jüdischer Souveränität und der Sicherheit jüdischen Lebens. Wer diese Notwendigkeit infrage stellt, ignoriert, dass jüdische Geschichte immer dann, wenn sie diese Mittel nicht hatte, in Massengräbern endete.

Für jüdische Selbstbestimmung!

Gegen jeden Antizionismus!